|

김영구 가옥 전경

여주 김영구 가옥

여주는 쌀과 도자기축제로 유명하기도 하지만 문화재의 보고이기도 하다. 모든 사람들이 잘 아는 세종대왕의 영릉과 신륵사가 있고 부도로서 유명한 고달사지가 있다. 그 외에도 보물로 지정된 탑도 몇 있다. 그러나 대부분의 사람들은 어디에 내놓아도 손색이 없는 좋은 집이 있다는 사실은 잘 알지 못한다. 여주에는 명성황후 생가(경기도 유형문화재 46호)와 김영구가옥(중요민속자료 126호)이 있다. 명성황후 생가는 명성황후의 후광을 업고 주변이 공원으로 조성되어 있어 옛집을 보는 맛이 없으나 김영구가옥은 마을 안에 고즈넉하게 자리 잡고 있어 옛집을 보는 맛이 그대로 살아있다.

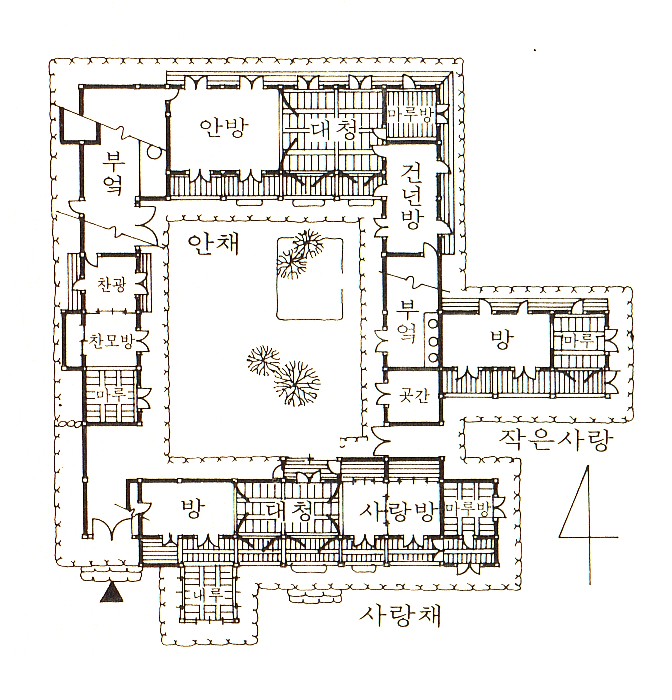

김영구가옥은 경기도지역에서 보기 드문 폐쇄된 ㅁ자형태의 집이다. 경기도에서 보기 드문 ㅁ자형태의 집이라는 점이 이 집을 보아야할 이유는 아니다. 학자들도 이 집이 '서울에서 내려온 장인이 지었을 것'이라고 추정할 정도로 보기 드물게 잘 지어진 집이라는 점에서 꼭 보아야 할 집이다. 집에서 품위를 느낄 수 있는 집이 그리 많지 않는데 그러한 솜씨 때문인지는 몰라도 이 집에서는 다른 곳에서는 느낄 수 없는 품위를 엿볼 수 있다. 집을 짓는 솜씨가 대단하여 어느 하나 소홀함이 없다. 목수의 솜씨는 선자서까래가 짜져 있는 것을 보면 쉽게 알 수 있다. 누마루의 안쪽 천장에 드러나 있는 선자서까래의 뒷뿌리 부분을 보면 바늘 하나 들어갈 틈이 없을 정도로 가지런하면서도 아름답게 짜여있다. 추녀 곡선도 부드러우면서도 아름답게 넘어간다. 어느 하나 소홀함을 느낄 수 없다.

누마루의 초석은 장초석으로 받치고 있다. 사랑채의 기단도 잘 다듬은 돌로 이벌대로 쌓았다. 안채의 기단도 잘 다듬은 돌을 외벌대로 돌렸다. 이것만으로도 건물의 품위가 있을 만한데 기둥에서 문짝까지 어느 하나 소홀한 곳이 없었다. 문짝을 짠 소목의 솜씨도 매우 뛰어나 문짝의 비례가 잘 맞고 세부의 처리에서도 섬세함이 돋보인다. 그래서인지 집주인은 도둑이 와서 문짝까지도 뜯어간 적이 있다고 하였다. 과연 그러할 만한 솜씨를 보여주는 집이다.

김영구가옥이 언제 지어졌는가에 대하여는 두 가지 의견이 있다. 현재 살고 있는 집주인은 18세기경에 지어졌다고 주장한다. 집 앞에 있는 안내판에도 영조 29년(1753년)에 지어졌다고 기록되어있다. 그러나 문화재청의 자료에는 1860년경에 지어진 것으로 추정하고 있다. 집주인의 말로는 대들보에 상량문이 두 곳에 기록되어 있는데 한쪽만 보고 그렇게 추정한 것이라고 한다.

김영구가옥 사랑채에서 밖을 바라다보면 참 잘 자리를 잡았다는 느낌이 절로 든다. 좌우로 나지막한 언덕이 집터를 감싸고 있고 그 너머 집 앞으로 작은 언덕이 집을 가려 주고 있다. 막힌듯하면서도 잘 트여진 지형은 풍수를 모르더라도 찬탄이 절로 나온다. 참 안온하면서도 시야가 적당히 트여진 자리에 집이 자리 잡고 있다. 집자리를 잡는 안목이 대단한 사람이라는 것을 한눈에 알아볼 수 있었다.

집에는 원래 행랑채가 있었다고 한다. 사랑채 앞, 밭으로 쓰고 있는 부분이 행랑채 터라고 한다. 대문은 사랑채에서 바라볼 때 좌측에 있었다고 하니 지금 집으로 진입로가 있는 곳일 것이다. 그 쪽이라야 대문에서 들어와 중문이 바로 바라다 보이지 않기 때문에 집의 배치와 어울리는 위치일 것이다.

다른 곳에서는 찾아보기 힘든 특징 중에 하나는 작은 사랑채가 건넌방 쪽에서 밖으로 돌출되어 있다는 점이다. 이러한 형식의 집을 필자는 보지 못하였다. 작은사랑채의 뒤쪽에도 툇마루가 있고 건넌방 뒤쪽에도 툇마루가 있다. 작은 사랑채가 안채의 바깥쪽에 있어 사랑채와 안채가 엄격하게 구분된 것 같지만 며느리가 사는 건넌방과 새신랑이 머무르는 작은 사랑채는 바로 통해있는 것이나 다름없다. 안채를 거치지 않고도 은밀히 사랑을 나눌 수 있는 것이다. 작은 사랑채의 배치가 이렇게 된 것은 새신랑에 대한 보이지 않는 배려 때문이라고 생각한다.

김영구가옥 평면도

안채로 들어가는 중문이 다른 곳에서는 볼 수 없는 장치가 있다. 중문이 사랑채 누마루를 지나 돌아 들어가게 되어 있어 내외문으로서의 역할을 충분히 하고 있지만 중문 바로 앞에 서면 안채의 일부가 들여다보인다. 이러한 점이 집주인에게 눈에 거슬렸나보다. 그래서 중문 안에 안채가 들여다보지 않도록 반쪽짜리 문을 덧달았다. 조선 후기 내외에 대한 엄격함을 다시 느끼게 하는 장치이다.

안채는 남쪽으로 길게 늘어진 ㅁ자 형으로 배치되어 있다. 지세가 동서로 길게 배치할 수도 있었지만 작은 사랑채 때문에 남쪽으로 길게 늘어진 배치가 된 것 같다. 이러한 배치로 남쪽에 자리한 사랑채의 그림자가 지는 부분을 줄여 안채 마당을 늘 밝게 하여준다. 안채의 규모도 작은 편이 아니다. 특히 안방의 규모가 매우 크다. 부엌 상부에 설치된 다락도 넉넉하고 안방도 대청과 같은 규모이다. 이렇게 넓게 계획된 안방도 보기가 쉽지 않은데 거의 두 칸 규모의 간살임에도 불구하고 기둥을 과감히 빼어버린 것은 안방에 대한 배려를 느끼게 한다. 이 집의 안방마님의 권위는 대단하였을 것이다.

부엌 아래쪽으로는 찬방과 찬모방이 배치되어 있다. 집의 규모에 걸맞은 시설들이다. 지금은 종부가 직접음식을 만들지만 예전에는 집주인의 지휘하에 찬모가 음식을 만들었다. 이러한 상황들이 변화되어 종부가 직업음식을 만들게 되고 보니 종가댁 며느리로 들어가는 것이 기피 대상 1호로 되어버리고 말았다. 그러나 조선조 종부의 권위는 누구도 부러울 것이 없었다.

이 집에도 별도의 사당이 없이 대청 한구석을 사당으로 이용하였었다. 이 집의 원주인이었던 창녕 조씨도 상당한 집안이었을 것임에도 불구하고 별도의 사당을 짓지 않은 것을 보면 사당을 짓는 것이 그렇게 일반적이라고 볼 수는 없는 것 같다. 현재는 사당자리를 화장실로 개조하여 쓰고 있다. 집주인의 말로는 자신들은 제사를 모시지 않기 때문에 필요가 없어 개조하였다고 한다. 아마도 집주인이 기독교로 개종하면서 제사를 모시지 않았을 것이다.

대청의 구조는 다른 곳에서 찾아보기 힘든 구조이다. 언 듯 보면 퇴가 있는 대청으로 보이지만 사실은 퇴칸이 아니다. 원래는 두 칸 간살의 대청인데 안방의 벽체와 맞추어 들어열개 창을 설치하였기 때문에 앞에 퇴칸이 있는 것처럼 보일 뿐이다. 대들보가 걸린 부분을 자세히 보면 대들보 하부에 기둥이 설치되어 있지 않다는 것을 확인할 수 있다. 이렇게 만든 것은 제사와 같은 대규모 집안 행사가 있을 때 모든 문을 들어 열어 더 넓게 쓰기 위함일 것이다.

안마당에는 다른 곳에서는 찾아보기 힘든 해시계(경기도 민속자료 2호)가 놓여있다. 해시계는 원래 사랑채 앞에 있었던 것인데 누가 훔쳐가려 한 후 안채로 옮겼다고 한다. 덩그렇게 놓여 진 돌이 무슨 해시계냐고 할 것이지만 돌 위에 별도의 장치가 있었을 것이다.

이 집은 원래 창녕 조씨의 집이었다. 김영구가옥이라는 명칭은 현재 집주인의 이름에서 유래하였다. 집의 경우 문화재 명칭을 정할 때 지정당시 살고 있던 사람의 이름을 가지고 한 것이 대부분이다. 그렇기 때문에 집의 내력과는 전혀 관계가 없는 경우가 많이 있다. 이러한 문제 때문에 현재 문화재청에서 명칭을 다시 정리하고 있는 중이다.

집주인은 37년 전 조씨 집안에서 이 집을 구입하였다고 한다. 전 주인이 국회의원에 출마하면서 가산을 탕진하게 되어 집을 넘긴 것이라고 한다. 앞의 행랑채도 전 집주인이 팔아넘긴 것이라고 한다. 집주인의 말로는 행랑채를 옮겨다 지은 집이 마을 어귀에 있다고 하였다. 오죽하였으면 대대로 물려 살아온 집을 남의 손에 넘길 수밖에 없었을까.

창녕 조씨 집안도 위세가 대단하였던 집안이었다. 이 집을 지었다고 알려져 있는 조석우는 고종 때 이조판서를 지냈고 조석우의 고조부였던 조하망은 강릉부사와 승문원부제조를 역임하였을 정도로 대단한 집안이었다. 그러나 후손의 욕심 때문에 조상과 가문에 커다란 누를 끼치게 하였다. 집주인이 문득 한 "집주인은 따로 있다."는 말이 예사롭게 들리지 않는 것은 이러한 집을 자신들이 구입했다는 자부심이 느껴졌기 때문일까. |